Origine et symbolique : un carré d’infini

Le bojagi apparaît dès l’époque des Trois Royaumes (57 av. J.-C. – 668 apr. J.-C.), mais son véritable épanouissement se situe durant la dynastie Joseon (1392–1897). Plus qu’un simple tissu utilitaire, il devient un reflet des valeurs confucéennes : respect, discrétion, transmission.

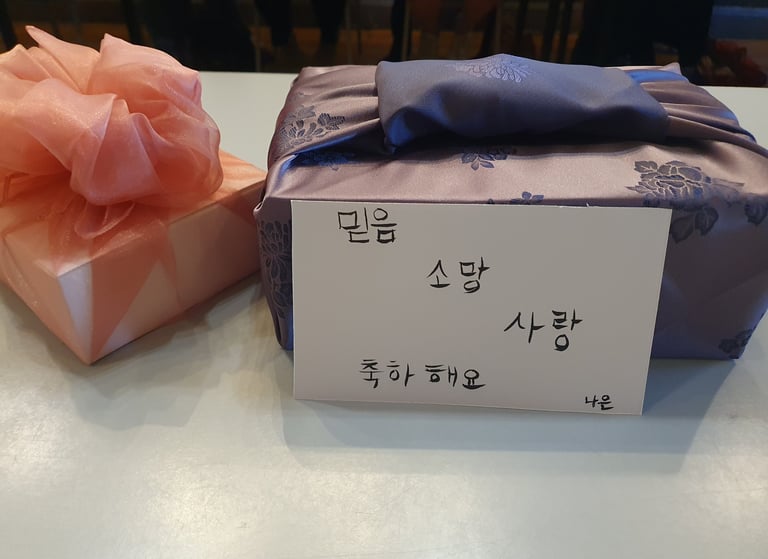

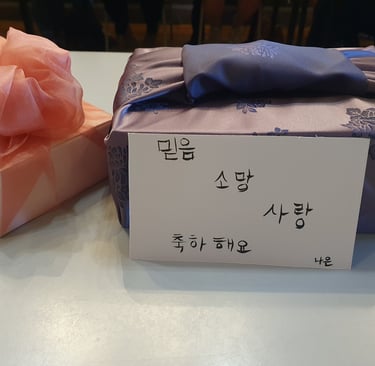

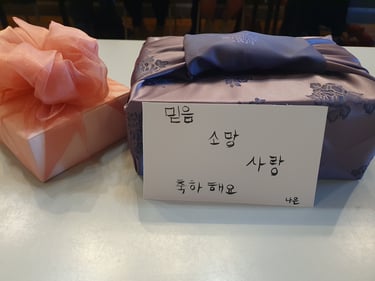

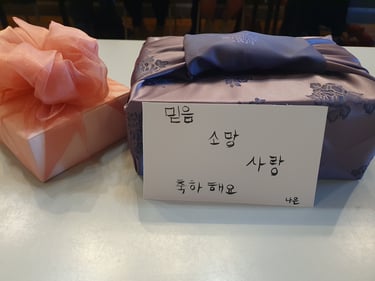

Le carré — forme géométrique parfaite — incarne l’harmonie, l’équilibre, la totalité. Offrir un objet enveloppé dans un bojagi, c’est offrir plus qu’un présent : c’est transmettre une intention, un vœu, une énergie protectrice. Le tissu devient alors un prolongement du cœur.

Les bojagi étaient aussi utilisés dans les rituels, les cérémonies, les offrandes, les mariages… Un symbole de purification et de bon augure, mais aussi de respect envers ce que l’on donne ou transporte.

Matières : la voix des saisons et des mains

Traditionnellement, le bojagi se décline en plusieurs matières, choisies selon l’usage, la saison et le statut social.

Ramie (모시 / mosi) : fibre végétale légère, prisée en été pour sa fraîcheur. D’un blanc translucide, presque éthéré.

Soie (비단 / bidan) : précieuse, brillante, souvent teinte en couleurs vives, elle était réservée à la noblesse.

Coton (무명 / mumyeong) : plus rustique, utilisé dans les foyers modestes, mais non moins empreint de soin.

Chanvre (삼베 / sambe) : matière ancienne, résistante, souvent utilisée pour les objets sacrés ou rituels.

Chaque matière porte la trace de son terroir et du labeur des femmes qui, souvent en silence, tissaient leur vie dans ces fibres.

Techniques : l’aiguille comme calligraphie

Le bojagi se décline en deux grandes familles : les gung-bojagi (궁보자기), de la cour royale, et les min-bojagi (민보자기), des foyers populaires. C’est dans cette dernière que s’épanouit toute la poésie de la récupération, du fragment recomposé.

La technique la plus célèbre est le jogakbo (조각보), ou patchwork coréen. Des chutes de tissu, de différentes tailles et couleurs, sont assemblées à la main avec une minutie remarquable. Chaque pièce devient une mosaïque textile, où le vide et le plein se répondent comme dans une peinture abstraite.

Le jogakbo n’est pas qu’un acte de réparation ou d’économie domestique. C’est un art de la composition. L’alignement des lignes, la superposition des transparences, la tension entre les teintes, tout évoque un langage silencieux. Il y a dans ces assemblages une dimension presque méditative, comme une prière cousue point par point.

Certaines variantes techniques :

Geumbak bojagi (금박보자기) : orné de feuilles d’or.

Nubim bojagi (누빔보자기) : matelassé pour une meilleure protection.

Hwahye bojagi (화혜보자기) : utilisé pour envelopper les chaussures traditionnelles.

Usages : du quotidien au cérémonial

Le bojagi est à la fois utilitaire et symbolique. On l’utilisait pour :

Envelopper les objets du quotidien : vêtements, livres, vaisselle.

Transporter des offrandes, des lettres, des cadeaux.

Cacher des objets sacrés ou personnels.

Décorer les espaces lors des mariages ou des naissances.

Emballer les repas ou les paniers pour les voyages.

Aujourd’hui encore, il sert à remplacer le papier cadeau, dans une démarche écologique et esthétique.

Chaque usage modifie sa taille, son motif, son matériau. Un bojagi de mariage sera rouge et bleu, couleurs du yin et du yang, pour symboliser l’union des opposés.

Une renaissance contemporaine

Oublié un temps au profit des emballages modernes, le bojagi connaît depuis les années 2000 une renaissance éclatante, en Corée et à l’international. Des artistes textiles comme Chungie Lee ou Youngmin Lee l’ont propulsé au rang d’œuvre d’art, en réinterprétant le jogakbo dans une veine contemporaine, presque minimaliste.

Les créateurs de mode, les décorateurs, les amateurs de slow design s’approprient à leur tour cet héritage. Le bojagi devient rideau, paravent, vêtement, installation artistique. Il s’inscrit dans un mouvement global de retour à l’artisanat, à la lenteur, à la beauté fonctionnelle.

Le bojagi est une porte d’entrée vers une autre manière d’habiter le monde. Une manière attentive, précieuse, sensible. Dans chaque pli, chaque couture, on devine l’ombre d’une main, le rythme d’une respiration, l’éclat discret d’une pensée offerte.

Car envelopper, en Corée, ce n’est pas dissimuler, c’est honorer. C’est dire, sans paroles : « ceci a de la valeur, et je le confie à ton regard ». Le bojagi est un hommage au lien — entre les êtres, entre les objets, entre les générations.

Et si vous tendiez la main vers ce carré de tissu, peut-être y sentiriez-vous battre le cœur ancien de la Corée

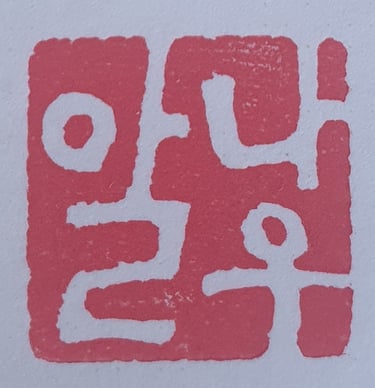

Atelier "Bojagi" organisé par le King Sejong Institute of Brussels

Bojagi — L’art du lien, le tissu coréen